スタッフブログ

カレンダー

最近のエントリー

2025/04/21

瓦の「地域性」はこんなところにも・・・

2025/04/18NEWS

第7回 鶴弥全社改善発表大会が開催されました

2025/04/14

日本最古の駅舎

2025/04/07NEWS

当社の桜並木(4月7日)

2025/04/01

ブログ大賞

2025/03/31

梅まつり

2025/03/28

mediasエリアニュース で放映されました

2025/03/24

【テレビ放映のお知らせ】mediasエリアニュース 3月27日(木)17:00~

2025/03/24

ホスピタリティ

2025/03/17

春の定義

2025/04

21(月)

こんにちは。鶴弥 開発部です。

さて、粘土瓦は1400年以上の歴史があり日本各地で製造されてきた経緯から、

建築材料の中でも地域性が非常に強いという珍しい性質があります。

場所が変われば粘土が違う、瓦の焼き方も焼く温度も違う、地域特有の色もある・・・

瓦屋根をよく見ればこのような地域性を感じることができます。

この地域性には、「雪止瓦の設置」にも表れています。少しマニアックですが・・・

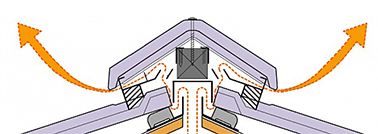

雪止瓦とは、その名の通り「雪を止めるための瓦」です。

雪止瓦の役割や種類は当ブログでも何度かご紹介していますが、

当社ホームページ内の「よくあるご質問」にも情報がありますので是非ご覧ください。

雪止の種類についてはこちらも参考にしてくださいね。

それでは、雪止瓦をどのように設置するのでしょうか。

一般的には、屋根の軒先付近(軒桁の上、3段目付近)に設置される事例が多いです。

屋根には傾斜があり積もった雪が雪止瓦のところで止まりますが、

雪止瓦付近に雪の重さが集中するため、その重さを柱や軒桁で支えるためとされています。

雪止瓦の設置数量は法律などで決まっておらず、一部の文献で紹介されている程度です。

地域の積雪量に応じて雪止瓦を2列・3列と増やしたり、

屋根全体に散らしたりして雪の重さが分散させるように施工されています。

また、同じ地域でも、屋根勾配が急になると雪が落下しようとする力が大きくなるため、

雪止瓦を通常より多く設置することもあります。

※雪止の設置は、立地の特性や施工店様の考え方によっても異なります。

なお、雪止瓦は、あくまでも雪の落下を抑制するものであり、

完全に防ぐことはできません。

積雪量が特に多くなる場合には、

雪下ろしなどの対策も検討が必要になりますのでご注意ください。

ではここで、雪止瓦の実際の設置事例を見てみましょう。

最初は、当社の地元、愛知県。

雪自体が少ないため雪止瓦が無いところも多く、

あっても軒先に1段というところがほとんどです。

次は、お隣の岐阜県は飛騨地方の例。

雪が比較的多い地域なので、

大屋根には軒先と中間付近の2列、千鳥状に設置されていますね。

さらに、当社の北陸支店のある富山県。

雪が多い地域ですので、軒先以外にも屋根の途中に1枚おきで何列か入っています。

全体に分散させるような設置は、北陸地方でよく見られます。

そして、石州瓦の産地に近い鳥取県東部。

屋根の大きさもよりますが、横に一直線で何列か入っている屋根が多く見られます。

写真では屋根が大きいので4列入っていますね。

ここからは番外編。少し変わった雪止の設置方法もご紹介します!

一つ目は、谷に沿って斜めに並ぶ雪止瓦。

二方向から雪が集中して谷沿いの瓦が押しつぶされないために入れるようです。

二つ目は、降り棟の横にぽつんとついた雪止瓦。

以前、工事店様から雪と一緒に降り棟が滑り落ちてしまわないようにするため

と聞いたことがあります。

最後に特別編。たくさんの雪止瓦が使われた圧巻の屋根をご紹介します!

雪止瓦が規則正しく並ぶ姿は、まさに芸術品のようですね。

いかがでしたでしょうか。

これから気温がどんどん上がりますが、

新築をご検討の際は冬のアイテム「雪止瓦」の設置もお忘れなく!